5. S. Alfonso e le cappelle serotine

“Lascia il mondo e datti a me!”

Durante la crisi sopraggiunta per la perdita della causa, che diede una svolta radicale alla sua vita, S. Alfonso seguì la chiamata del Signore che gli diceva: «Lascia il mondo e datti a me», e chiese di essere ammesso tra gli aspiranti al sacerdozio. Però dovette frequentare il seminario da esterno, rimanendo in famiglia, come volle il padre.

Questi, persa la speranza di vederlo magistrato, cominciò a sognare la carriera ecclesiastica per il figlio, perciò voleva che frequentasse l’alto rango sociale anche della Chiesa. Ma Alfonso non seguiva questa strada. Si mise a fare il catechismo ai fanciulli della parrocchia. Era un ottimo catechista e lo fu sempre. In seguito scrisse vari catechismi per i fanciulli, oltre che per gli adulti, uno anche in dialetto napoletano.

Ordinato diacono ad aprile del 1726, si mise a predicare e con gran successo. Parlava soprattutto dell’Eucaristia e dell’amore a Dio. Le richieste gli pervenivano da tutta la città e si moltiplicarono dopo l’ordinazione sacerdotale avvenuta il 21 dicembre di quello stesso 1726, quando aveva trent’anni.

Andando in giro per Napoli, per recarsi a predicare, doveva attraversare luoghi dove mai prima, come nobile, avrebbe messo piede, perché si trattava di ambienti poco raccomandabili. In questi quartieri c’era malavita, gente di tutte le risme, pronta agli imbrogli, ai litigi e al coltello: succedevano delitti di frequente. Ma c’erano anche brave persone. Tra i poveri, tra i disgraziati, c’è sempre della gente che ha molta bontà e con grande fede sa sopportare il dolore e la sofferenza.

Alfonso scoprì quest’altro mondo di poveri, oltre a quello che incontrava nel volontariato e vi si calò, superando le difficoltà del ceto sociale, cui apparteneva con la sua schizzinosa mentalità di élite, e le difficoltà del linguaggio per rendersi accessibile anche ai più rozzi analfabeti. Prese a recarsi in questi quartieri per svolgervi il suo apostolato con amici seminaristi, qualcuno già prete, e laici. Tra questi ultimi uno, Gennaro Sarnelli, proclamato Beato il 12 maggio 1996, diventò avvocato, poi prete e infine redentorista.

Apostolato di strada

Alfonso prete, essendo libero da parrocchie, «per lo più operava ‑ come riferisce il Tannoia ‑ nel Mercato e nel Lavinaro, ove vi era la feccia del popolo napoletano; anzi godeva vedersi circondato dalla gente più vile, come sono i lazzari, così detti, e da altri di infimo mestiere. Questa gente più che ogni altra aveva Alfonso a cuore». Con loro si fermava a chiacchierare, li ascoltava, li istruiva. Quelli lo tenevano occupato a lungo, non lo avrebbero più lasciato andare. Lo seguivano e gli andavano appresso fino a casa, non dandogli tregua. Avevano una gran fame della Parola di Dio, volevano essere catechizzati e confessati da lui, che sapeva ascoltarli e consolarli.

Come fare? Con i suoi amici ebbe un’idea geniale: “Raduniamoli ogni sera, dopo il lavoro, all’aperto in qualche luogo adatto”. E così, all’inizio dell’estate del 1728, al suono dell’Angelus, si ritrovarono nella piazzetta del convento di S. Teresa degli Scalzi: Alfonso, i suoi amici e gente dal Mercato, dalla Conceria, dal Lavinaro e anche da più lontano. «Non erano questi persone nobili ‑ scrive il Tannoia ‑ ma lazzari, saponari, muratori, barbieri, falegnami ed altri».

Che cosa facevano quella e le altre sere? Iniziava Alfonso con l’istruzione catechistica su una verità della fede o una virtù cristiana, poi intervenivano gli altri collaboratori con esempi, fatti e casi vari. Si faceva un dialogo. La riunione terminava con un canto. Dopo la prima sera dovettero sloggiare, perché i frati mal sopportavano quel disturbo alla loro quiete. Si spostarono perciò nella vicina e più appartata Piazzetta della Stella. Anche qui c’era un convento dei Minimi, ma alquanto discosto.

“La setta delle costatelle”

Una sera, durante il dialogo con i preti, parlandosi della penitenza, fu portato il caso di uno di loro, un padre di famiglia, il quale ‑ male interpretando il precetto della penitenza ‑ si cibava solo di verdure e così deperiva anziché stare bene per mantenere la famiglia. Uno dei preti assistenti, spiegando come va inteso il precetto disse: «Ma se ti danno delle costatelle, mangiale e ringrazia Dio che ti fanno bene». E ridevano e scherzavano sulle costatelle. I frati, sentendo questi discorsi a mozziconi, si insospettirono. Ma chi saranno questi che si radunano ogni sera, ridono, scherzano e cantano? E queste costatelle che c’entrano? Che non siano una nuova setta delle costatelle? Allora avvisarono il vescovo di quanto accadeva. In quel periodo c’erano molti sospetti nell’autorità civile sulle riunioni perché si temevano moti rivoluzionari.

Il giorno dopo Alfonso recandosi in Episcopio, per incontrare il vescovo, come spesso fanno i sacerdoti per riferire certe informazioni, sentì che si parlava dell’accaduto e che l’Arcivescovo aveva avvisato la polizia per le indagini. Alfonso si premurò subito di fare avvisare la gente di non venire quella sera. Ma alcuni, non sapendolo, vi andarono ugualmente e due furono presi e portati in prigione. Purtroppo erano persone sospette. Uno era un maestro che non combinava niente, l’altro era stato anche condannato a morte e poi graziato. S. Alfonso si interessò subito per farli liberare. Ma non ce ne fu bisogno. Durante l’interrogatorio, quei due spiegarono che cosa facevano nelle riunioni e che le guidava don Alfonso de Liguori. Quelli, sentito il nome di don Alfonso, non insistettero oltre e li lasciarono liberi.

Le cappele serotine animate dai laici

Dopo questa esperienza, Alfonso pensò bene di radunarli non più tutti nello stesso luogo, ma ognuno nel suo quartiere, nel proprio ambiente di lavoro. Ormai aveva preparato diversi laici tra quella gente che stimava capaci di guidare i gruppi da soli. I preti erano soltanto assistenti e giravano presso i vari gruppi. Alfonso scrisse anche dei sussidi per i laici. Uno appunto fu le Massime Eterne, che circolò come manoscritto prima della pubblicazione. Questi laici dirigevano l’assemblea, insegnavano a fare la meditazione con riflessioni pratiche (le Massime), a recitare il rosario, a fare la visita al Santissimo e alla Madonna, le varie devozioni e spiegavano il catechismo: le verità essenziali. Tutto veniva concluso con una canzoncina.

Le riunioni si tenevano nelle case private e nelle botteghe, per esempio nel retrobottega di un barbiere. Vogliamo curiosare? Dice il Tannoia: « Un giorno di domenica, essendo entrato per radersi la barba un certo Angelo, cardatore di lana, vide varie persone dozzinali che disinvolte intromettevansi nel retrobottega. Curioso entra anch’egli e si ritrova in una stanza quantità di persone, chi a sedere e chi ginocchioni, avanti un altarino ove, accerchiata di lumi, era una statua di Maria Santissima. Avendo domandato cosa ivi si facesse, gli fu detto: Qui viene ad istruirci don Alfonso de Liguori e, mancando esso, supplisce il maestro. Si ferma il giovane. Non essendo venuto Alfonso, il barbiere fecelo da catechista e si soddisfece da tutti a vari atti di pietà».

Tra i poveri nasce la solidarietà. Per prima cosa, ad imitazione dei loro assistenti che erano iscritti a varie associazioni assistenziali e caritative, anche questa gente cominciò a recarsi a visitare gli infermi e ad assistere gli incurabili. Poi cominciarono ad aiutarsi anche tra di loro.

Intanto il numero dei partecipanti andava crescendo e le case e le botteghe private non potevano contenerli. Allora il cardinale arcivescovo di Napoli Spinelli pensò: «Ma qui abbiamo cappelle ad ogni cantone» si trattava di quelle piccole chiese per lo più chiuse o poco frequentate erette dalle confraternite o da devoti, e le mise a loro disposizione. Così le riunioni passarono dalle case a queste cappelle, e siccome avvenivano quasi sempre di sera, ecco che vennero chiamate e passarono alla storia col nome di Cappelle serotine.

E le donne? Anche per loro S. Alfonso aveva ideato una simile scuola dove «una savia donna» dirigeva tutte le altre. «Ed egli non mancava di visitarle», come scrive il Tannoia. Ma questa iniziativa non durò, lo dice lo stesso Tannoia. E facile capirne il motivo. A quei tempi le donne non avevano la libertà che hanno oggi e poi erano oberate di lavoro, per via delle loro famiglie numerose.

Sviluppo delle Cappelle serotine

S. Alfonso lasciò le Cappelle serotine dopo quattro anni, nel 1732, quando partì da Napoli per fondare i Redentoristi. Però se ne interessava, chiedeva notizie e ogni volta che passava per la Capitale non mancava di visitarle. I frutti durarono a lungo. Con finezza il Tannoia ne rivendica la paternità esclusiva a S. Alfonso: «Le cappelle furono opera di Alfonso e dei suoi penitenti e di nessun altro». E aggiunge: «Se ne contano oggi (nel 1798, undici anni dopo la morte del Santo) settantacinque e a tutti è noto il bene che ne ricava il popolo più semplice. Essi hanno come assistenti ‑ si noti la parola assistenti ‑ dei preti zelanti e sono la gioia più grande dell’Arcivescovo di Napoli. Per accedere a queste riunioni non c’è da pagare, né formalità da sbrigare, né ufficiali da incontrare (come era invece richiesto per entrare nelle Confraternite), la porta è aperta al primo venuto e se ad entrare è una canaglia abbrutita dal vizio, la gioia è perfetta».

Le Cappelle serotine continuarono a svilupparsi. Proibite dalla rivoluzione del 1848, si ripresero e nel 1894 contavano trentamila fratelli.

Ormai, però, erano state irreggimentate sul modello delle Confraternite. I movimenti nascono spontanei, nascono carismatici e poi, a un certo momento, vengono formalizzati e istituzionalizzati. S. Alfonso ci si sarebbe riconosciuto con difficoltà. Infatti non più i suoi cari laici erano i responsabili e gli animatori delle cappelle, bensì i preti che da assistenti erano diventati dirigenti: il movimento era stato irreggimentato e clericalizzato.

Alfonso era vecchio, ormai stava per morire, fu proprio l’anno prima della morte, e venne a fargli visita da Napoli un architetto suo caro amico. Alfonso gli chiese notizie delle Cappelle serotine e quegli: «Monsignore, non sapete? ci sono cocchieri santi a Napoli!». S. Alfonso sussultò di gioia e non si stancava di ripetere: «Cocchieri santi a Napoli!». La notte non fece dormire nessuno: ogni tanto si svegliava, chiamava coloro che l’assistevano col campanello: «Cocchieri santi a Napoli! Che vi pare? Voi l’avete inteso. Gloria Patri, cocchieri santi a Napoli! ». Dice Benedetto Croce che i cocchieri notoriamente erano tra coloro che più nel popolo godevano mala fama a Napoli. Alfonso lo sapeva molto bene, perciò l’esplosione della sua gioia.

Quanto è caro questo vecchio che fin sul letto di morte fa festa perché l’abbondanza della Redenzione, da lui predicata, viene accolta anche dai bestemmiatori più incalliti, dai poveracci da lui prediletti: « Cocchieri santi a Napoli!».

da Roma 27 giugno 1996

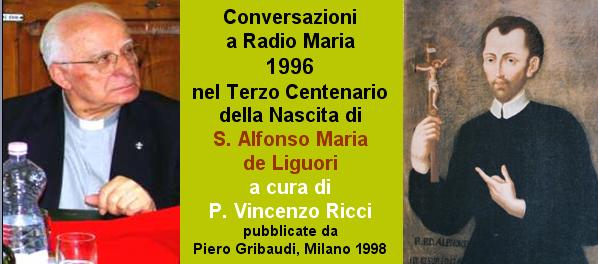

P. Vincenzo Ricci

vorrei ci fossero ancora oggi sacerdoti sfaccendati che andassero a cercare il gregge di Dio,ma i sacerdoti oggi hanno perso questo punto di vista,hanno dimenticato che prima di tutto sono pastori di anime.

The info on this blog is valuable.