3. S. Alfonso e il volontariato

Una formazione per l’emergenza

Il padre e la madre di S. Alfonso ebbero un forte influsso nella sua formazione. Suo padre, in particolare, si preoccupava di educare i figli ad affrontare le durezze della vita non solo con ferrei orari di studio e di lavoro, ma anche con l’esercizio ascetico.

Quando Alfonso era ormai vescovo, i suoi domestici, una notte, attraversando al buio il corridoio, inciamparono in una persona che dormiva per terra. Scoperto che si trattava del loro vescovo, rimasero confusi.

Ma Alfonso li trasse di impaccio dicendo che vi era avvezzo e non voleva perdere questa sana abitudine. Suo padre, spiegò, faceva dormire i figli una volta la settimana per terra perché, diceva loro, «non si sa mai». Se un giorno doveste fare la vita militare, vi troverete già preparati ad affrontare i disagi. Lui sapeva bene quanto gli era costato dormire sul duro tavolato della tolda della nave.

Fin da piccolo si abituò ai disagi, alla dura legge del lavoro e forse anche all’impegno per i poveri. Francesco de Girolamo era amico di famiglia e tante volte Alfonso lo aveva sentito parlare del suo apostolato tra i ceti più emarginati e della raccolta di fondi che faceva per il riscatto dei cattivi (cioè degli schiavi cristiani, così detti con parola latina) dalle mani dei musulmani.

Le sue associazioni di volontariato

Ma dove egli scoprì l’impegno per gli emarginati (il volontariato, come diciamo adesso) fu all’oratorio di San Giuseppe dei Filippini, detti pure Girolimini. Nell’ambito dell’oratorio esistevano le Congregazioni, corrispondenti alle nostre associazioni. Per i ragazzi vi era la Congregazione dei Giovanetti Cavalieri, che provvedeva alla loro formazione spirituale e morale e al sano divertimento con recite, giochi vari e gite. Vi restavano fino a diciotto anni. Per i giovani laureati vi era la Congregazione dei Dottori che aveva finalità caritative.

Quando vi si iscrisse a diciannove anni, nel 1715, certamente Alfonso lo fece per libera scelta personale, spinto dalla sua ardente carità cristiana. Ve lo immaginate, diversamente, il giovane brillante avvocato, vestito con il camice bianco e la mozzetta rossa degli associati, andare in giro per Napoli a chiedere l’elemosina? Ve lo immaginate quel bel giovane, corteggiato nei salotti, nel suo abbigliamento di cavaliere e con il distintivo di avvocato, recarsi all’ospedale degli Incurabili, servire i malati, rifare loro il letto e imboccarli?

Dunque, la prima associazione alla quale si iscrisse e dove ritrovava amici e compagni animati dai suoi stessi sentimenti, fu quella dei Dottori che era posta sotto il patrocinio della Madonna della Visitazione, perché aveva come scopo principale la visita e la cura dei malati, degli Incurabili. Già la parola dice tutto. Si tratta di un celebre grandissimo ospedale di Napoli. Vi erano milletrecento ricoverati, soprattutto di malattie infettive. Gli iscritti vi si recavano a turni settimanali e vi mantenevano a proprie spese quarantotto posti. Non bisogna pensare agli ospedali dei nostri giorni. I più trascurati sono oro di fronte a quelli di allora. Agli Incurabili marciva il rifiuto dell’umanità, in una puzza e un contagio inimmaginabili. Alfonso fu colpito soprattutto dagli ammalati di sifilide, potremmo dire oggi, dell’AIDS. Per otto anni, finché rimase avvocato, prestò sempre la sua opera.

Ma a Napoli non c’erano solo gli Incurabili e il giovane Alfonso si impegnò anche per altri bisognosi, per altre emergenze della società di allora. Entrò nella Confraternita di S. Maria della Misericordia, detta Misericordiella. Si occupavano di seppellire gli indigenti del quartiere e non facevano mancare loro le onoranze, accompagnandoli in numero di almeno trenta. Gestivano una locanda che ospitava gratuitamente per tre giorni preti pellegrini o stranieri, ai quali lavavano i piedi, se necessario.

In un ospedaletto accanto curavano i preti indigenti e li servivano con amore e rispetto. Ogni settimana, a quattro a quattro, con l’abito della Confraternita, percorrevano la città chiedendo l’elemosina per mantenere queste opere e anche per aiutare altri preti poveri, quelli detenuti nelle carceri, che non erano pochi.

In quel tempo molti si facevano preti per forza, costretti dalle famiglie, per conservare il patrimonio ai primogeniti e altri per sfuggire alla povertà. Non tutti si comportavano bene. Alcuni erano rozzi, violenti, ignoranti o dediti a vizi e quindi finivano in prigione. Scrive il Rey‑Mermet: «Per più di dieci anni questuò ogni settimana attraverso Napoli per i preti poveri o colpevoli, per più di dieci anni li servì con le sue mani e il suo cuore accumulando esperienze, scoperte, confidenze che incideranno profondamente su di lui».

E non si pensi che a S. Alfonso non costasse. Lui non l’ha mai detto, però nello scrivere la vita del beato Gennaro Sarnelli, suo amico e compagno, dice così ‑ e ci sembra di leggere un’autoconfessione ‑: «Andava cercando elemosine per tutta Napoli, con tanta ripugnanza, ch’egli diceva poi sentirsi morire per lo rossore». Lasciò la Confraternitaall’inizio del 1726 perché, divenuto diacono, per i nuovi impegni si senti «molto mancante nell’assistenza agli esercizi della medesima». I nuovi impegni erano quelli di catechista nella sua parrocchia, di missionario delle Apostoliche Missioni dal 1724 e il servizio dei più disperati: i condannati a morte.

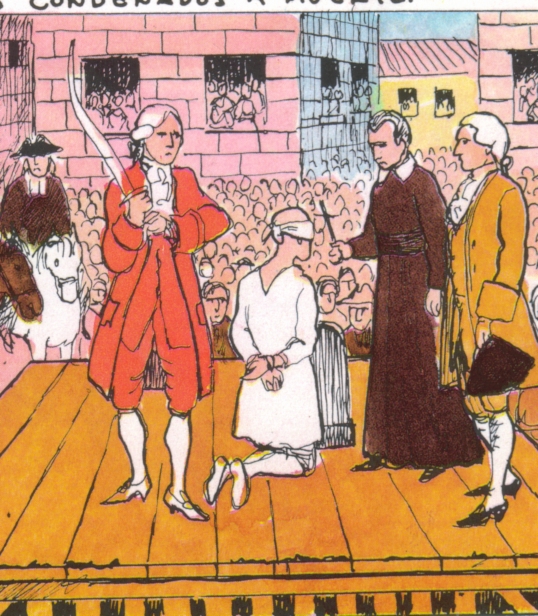

Nel 1725, da seminarista, era entrato nella Compagnia Sancta Maria Succurre Miseris, detta pure dei Bianchi della Giustizia, perché gli iscritti indossavano abito e cappuccio bianco; era composta da laici ed ecclesiastici.

Si occupavano dei condannati a morte, assistendoli premurosamente prima dell’esecuzione. Li accompagnavano al luogo della forca sostenendoli con le loro preghiere. Dopo l’esecuzione, con rispetto e pietà raccoglievano il corpo, lo portavano in corteo nella loro cappella, ne celebravano le esequie e poi lo seppellivano come un fratello o un figlio.

E non basta. Spesso l’impiccato lasciava vedova e figli in miseria, pertanto si prendevano cura anche di loro. Per provvedervi questuavano ogni sabato per la città e contribuivano anche di tasca propria. E non solo: alcuni fratelli tra i più anziani o più influenti avevano il compito di adoprarsi per liberare dal carcere quei detenuti e dalle catene quei condannati ai remi forzati che erano più innocenti o più necessari alle loro famiglie. E qui Alfonso poté mettere a frutto tutta la sua abilità di avvocato.

Diventato sacerdote il 21 dicembre 1726, si recherà più spesso nelle celle o a fianco dei condannati a morte anche per il ministero della confessione. Almeno due volte dovette accompagnare e assistere due condannati alla forca fuori Napoli: a Sommana di Caserta nel 1727 e a San Giorgio a Cremano nel 1729. Alfonso non farà molte confidenze riguardo a questo macabro ministero esercitato per otto anni ma, oltre ad alcune pagine delle sue opere pastorali, nel 1775 scriverà un piccolo trattato: Avvertimenti ai sacerdoti che assistono ai condannati a morte, dove affiorano commossa pietà e grande esperienza vissuta. Un altro frutto di questa esperienza fu l’istituzione del cappellano per i carcerati, forse la prima che si ricordi, che riuscì ad ottenere per le carceri civili della sua diocesi quando era vescovo.

L’esperienza in quasi tutti i campi nei quali si impegna anche il volontariato dei nostri giorni, portò l’aristocratico Alfonso ad un’acuta sensibilità verso la povertà, tutta la povertà, materiale e spirituale: quella che caratterizza il vasto mondo degli emarginati.

Questa sensibilità maturata nel volontariato, unita al forte senso del dovere pastorale, porterà Alfonso ad impegnare tutto se stesso e le sue cose fino all’eroismo, durante la grande carestia del 1764, rimasta nella memoria della gente come la malannata.

Questa sensibilità cementata con il suo zelo, lo spingeva, ormai vecchio e storpio, a visitare i malati. Depose un testimone: «Contava Monsignore gli anni settantasette, infermo anch’esso e storpio e se non altro aggravato dal peso della vecchiaia, pur voleva girare il paese e visitare gli ammalati. Veder un vecchio convulso (cioè tutto contorto), col capo chino, anzi col mento puntellato sul petto, tutto tremante che per montare e smontare di carrozza aveva bisogno non solo delle mie braccia, ma di quelle del servitore Alessio, quest’atto, dico, mi sorprendeva. lo l’ho sempre stimato un atto eroico, né potevo guardarlo senza versare delle lacrime».

Fu l’esperienza di volontariato che portò Alfonso a scoprire che Dio era presente anche fra i più disperati e disprezzati dalla teologia elitaria giansenista e rigorista; chela Redenzioneè veramente sovrabbondante; che la santità è per tutti. Lui la trovava presente anche tra i rifiuti della società.

da Roma 16 maggio 1996 P Vincenzo Ricci