Teologia e pastorale della carità in S. Alfonso Maria de Liguori

3. S. Alfonso De Liguori, testimone della carità

La Pratica di amare Gesù Cristo

1. La Pratica di Amare Gesù Cristo

All’età di 72 anni S.Alfonso, con la duplice “frattura” della colonna vertebrale, scrisse la Pratica di Amare Gesù Cristo, probabilmente il libro più bello, tutto incentrato sull’arte di amare Gesù Cristo e di amare con Gesù Cristo. Qui troviamo il modo più autentico di formazione della coscienza cristiana[1], la Pratica “è la spiga matura delle più belle semine del seicento e settecento religiosi[2]“. S.Alfonso giudicava questa opera: La più devota e la più utile, di tutte le opere spirituali[3].

Con questo “aureo libretto di meditazioni[4]” della letteratura spirituale, il Nostro autore porta a coronamento la sua opera di scrittore. La “Pratica” è uno dei maggiori successi librari del secolo XVIII, oggi conta 167 edizioni italiane e 253 francesi, tradotto non solo nelle 19 lingue europee, ma anche in arabo, armeno, cinese, senegalese, vietnamita, etc[5].

Nel 1953 i Padri redentoristi della provincia di Roma diedero luce una nuova edizione della “Pratica” la quale non passò inosservata all’occhio attento e vigile di papa Pio XII che complimentandosi scrisse di proprio pugno una lettera di ringraziamento in questi termini: Siamo riconoscenti al Signore, e, in suo nome allo zelo apostolico dei benemeriti figli di Sant’Alfonso M. de’ Liguori, per il dono offerto da questi alla pietà dei fedeli con la nuova edizione popolare delle opere del loro fondatore.

Il dono è di quelli che recano con sé, sperimentata e sicura, la promessa del frutto. E Noi non dubitiamo che se questa fu abbondante in passato, per l’efficacia di cui solo la santità e la sapienza hanno il segreto, non meno diffuso debba essere oggi nella comunità cristiana, specie nel mondo della pietà, dove così spesso accade che i piccoli chiedono il pane, e non sia chi lo spezzi, sostanzioso e nutriente; chiedono acqua viva di fonte, e bevono invece a cisterne screpolate, che non possono contenere l’acqua (cfr. Ger 2,13).

Tesori di vita spirituale ha diffusi nei suoi scritti il Santo dallo zelo missionario, dalla carità pastorale, dalla accesa pietà eucaristica, dalla tenera divozione alla Madonna, e i lumi della sua mente e gli slanci del suo cuore, nutriti gli uni e gli altri di celeste Sapienza, sono per le anime sostanza di vita e di pietà da tutte assimilabile, a tutte soave invito al raccoglimento dello spirito, facile impulso alla elevazione del cuore a Dio.

Grati pertanto alla Provincia romana dei redentoristi, che opera così nel pieno solco del suo Padre e ne rimette in luce le vitali dottrine per il maggior profitto delle anime, Noi benediciamo di cuore alla loro tanto opportuna iniziativa[6].

La Pratica di amare Gesù Cristo è ritenuto il libro fondamentale per comprendere il concetto che S.Alfonso aveva della teologia morale e della sua funzione. Non solo della teologia morale ma anche della teologia “pratica”. Un’opera che si colloca nel tracciato dei trattati sull’amore di Dio: Quattro opere soprattutte – scrive P.Keusch – nella trattazione dell’amore di Dio si sono acquistate nella letteratura cristiana classica fama. Lo scritto: De diligendo Deum et proximum di S.Bernardo, il libretto: De adhaerendo Deo, che va sotto il nome di Alberto Magno, il trattato: Stimulus divini amoris, che fino a questi ultimi tempi è stato attribuito a S.Bonaventura, e in tempo più recente la eccellente e generalmente nota trattazione intorno all’amore di Dio, Traité de l’Amour de Dieu, di S.Francesco di Sales… La Pratica di Amar ha maggior somiglianza con l’opera magistrale di S.Francesco di Sales. Ambedue gli scritti parlano dell’amore di Dio, ambedue sono usciti dalle anime di grandi Santi, ambedue godono della più grande popolarità tra i lettori cristiani. L’opera capitale del vescovo di Ginevra è tuttavia un’opera vitale composta con grande ponderazione e studio da una mente illuminata dall’amore, mentre la pratica di S.Alfonso è piuttosto lo sfogo improvviso, sebbene molto fervido, di un cuore ardente. Mentre S.Francesco di Sales ci presenta dell’amore una trattazione completa, che parla dell’origine, dello sviluppo, della diminuizione ed applicazione di questa virtù, S.Alfonso con fervidi motivi vuole particolarmente muovere i nostri cuori alla pratica di esso[7].

La Pratica mette in luce l’ascetismo vigile del pastore, del missionario, del confessore, del moralista, che senza guardare in faccia a nessuno ha la “pretesa” pastorale di portare tutti, laici e non, alla perfezione della vita.

Alfonso presenta al lettore l’amore gratuito di Dio per tutti gli uomini. Un amore di perfezione che costituisce il massimo per un battezzato: Iddio vuol esser solo ad esser adorato ed amato da noi, non già per superbia, ma perché se lo merita, ed anche per l’amore che ci porta. Egli, perché ci ama assai, vuol tutto il nostro amore, e perciò sta geloso di non vedere altri che si prendono parte di quei cuori che egli vuole tutti per sé[8]. Un amore che esige la condivisione tra l’uomo e l’amore trinitario[9]. Un amore che chiede accoglienza: accogliere cordialmente Dio in Cristo, presente nell’altro, così com’è, non come lo vorremmo noi, programmandolo su nostra misura, un amore che ci fa essere come Cristo cambiandoci dal di dentro: chi ama Gesù Cristo, diventa per forza di amore dall’interno, virtuoso. La vita morale, spirituale diventa una sinfonia di vita[10], diventa una vera e propria Pratica di amare Gesù Cristo[11].

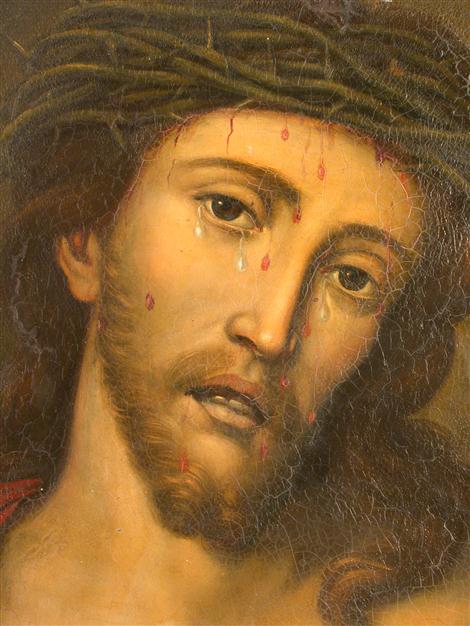

Composta di 16 capitoli, nei primi quattro S.Alfonso mostra come Gesù Cristo meriti il nostro amore e la nostra confidenza, particolarmente per la sua passione e per l’istituzione della Eucarestia.

Nel capitolo terzo, l’attenzione è posta alla “gran confidenza che dobbiamo mettere nell’amore che ci ha dimostrato Gesù Cristo, ed in tutto quello che ha fatto per noi[12]“; il quarto capitolo sottolinea l’amore che noi dobbiamo portare a Gesù Cristo: Questa dunque ha da essere tutta la nostra cura, di acquistare un vero amore verso Gesù Cristo. I maestri di spirito descrivono i segni del vero amore. L’amore, dicono, è timoroso, forte, ubbidiente, puro, ardente, inebriante, unitivo, sopsirante[13].

In seguito utilizzando le parole di S.Paolo dirette alla comunità di Corinto (1Cor 13), il grande cantico dell’amore redento e redentivo[14], S.Alfonso mostra “le principali virtù da praticare, e i difetti da evitare per conservare ed aumentare in noi il santo amore: la pazienza, la dolcezza, l’umiltà, il fervore, la fede, la speranza, la conformità alla volontà divina[15]“. In questi capitoli il Santo, con mano maestra, espone la dottrina cattolica alla luce della parola di Dio, degli esempi luminosi dei santi, che hanno vissuto in modo eroico la vita della perfezione.

Due motivi dominano questa trattazione “pratica”: l’amore come risposta necessaria, inderogabile alla domanda perentoria postaci da Dio, primo amatore degli uomini[16]; e la convinzione – un pò strana in apparenza – che all’amore si giunge attraverso la pratica o l’esercizio di questa virtù.

Di questi pensieri è lo stesso Giovanni Paolo II, che nell’enciclica Veritatis Splendor, collega la carità alla vita pratica, citando S.Alfonso: Lo stesso atto (buono) raggiunge poi la sua perfezione ultima e decisiva quando la volontà lo ordina effettivamente a Dio mediante la carità. In tal senso, il Patrono dei moralisti e dei confessori insegna: “Non basta fare opere buone, ma bisogna farle bene. Acciocché le opere nostre siano buone e perfette, è necessario farle col puro fine di piacere a Dio“[17].

Alfonso aveva scelto nella sua vita il sommo bene: Dio. Così annota il P.Celestino Berruti: Iddio era sempre presente allo spirito di lui; il suo cuore altro non anelava se non che Dio, e dalle sue labbra uscivano spontanee le aspirazioni amorose verso Dio[18].

L’amore, come sentimento umano, spontaneo, non si comanda, si riceve quando lo meritiamo. Ma l’amore di Dio è grazia, è virtù infusa, insieme alla fede e alla speranza che ci vengono “donate” nel battesimo. Ogni battezzato per il solo fatto di aver ricevuto quel particolare “privilegio” di diventare cristiano, ha in sé l’amore di Dio come una potente e celata forza per raggiungere la perfezione; perciò può, e deve amare Dio perché è la stessa Carità, che gli invade l’anima, a stimolarlo, spronarlo, spingerlo a rispondere a quest’amore così grande e imperscrutabile.

Esortare a praticare l’amore, come suggerisce la Pratica di amar Gesù Cristo, è suggerire a mettere in opera un principio di attività virtuose che è in noi fin dal battesimo. Esso deve investire ogni atto, ogni respiro della nostra vita, e quando la investe il nostro essere diventa, trasformandosi, virtù e amore di Dio.

“Dilige et quod vis fac[19]“. Questo notissimo passo di S.Agostino è il centro su cui Alfonso sviluppa, insieme alle esortazioni paoline, il suo lavoro ascetico-pastorale.

Chi ama Gesù Cristo ama tutte le virtù, cioè, ama esercitarsi in esse, ama la pratica dell’amore, per purificare la propria anima dalle scorie del peccato e da ogni decadenza spirituale per giungere ad amare Dio con tutto il cuore, la mente, le forze: poiché chi ha la carità è fatto partecipe dell’amicizia di Dio… Dice S.Tommaso l’Angelico (Tr. de virt. a. 3) che la carità non solo è la regina di tutte le virtù, ma è quella che dove regna trae seco tutte le altre virtù come in suo corteggio, e tutte le indirizza a più unirci con Dio[20].

Amore di Dio e amore al prossimo. E’ l’anima di tutto. Se si ama il Signore, si trova la forza di essere casti, poveri, ubbidienti; se non lo si ama, è impossibile vivere una vita santa. In testa alla Pratica S.Alfonso ha voluto mettere una espressione di S.Francesco di Sales: Alcuni mettono la perfezione nell’austerità della vita, altri nell’orazione, altri nelle elemosine; ma s’ingannano: la perfezione sta nell’amare Dio di tutto cuore[21].

S.Alfonso viveva in tempi in cui si faceva distinzione tra vita morale e spirituale. Operò una vera rivoluzione con la sua tesi nuova e sorprendente: quella della universale chiamata alla vita santa; prima infatti si riteneva la santità come privilegio riservato a pochi, all’aristocrazia spirituale: egli invece la portò dai conventi, dai palazzi dei nobili, dal deserto, nelle piazze, in mezzo al popolo; a tutti rivolgeva l’invito a farsi santi.

La santità è per Alfonso una rivalutazione della dignità dell’uomo, un dovere per tutti, è la condizione della salvezza perché Dio non ammette compromessi, non fa le cose a metà; egli esige che si viva il battesimo in pienezza, che l’unione con Cristo sia attuata in tutte le sue esigenze, che l’imitazione del Padre celeste, proposta da Gesù sia realizzata per intero[22].

La vita laicale di allora veniva considerata mediocre, regolata solo dai dieci comandamenti, dai precetti della Chiesa e dai doveri del proprio stato, mentre la vita di chi sceglieva uno stato di perfezione doveva essere generosa con il traguardo della Santità, regolata per lo più dai consigli evangelici di povertà, castità, obbedienza[23].

Per S.Alfonso era chiaro che la vita morale-spirituale non poteva essere disgiunta dalla vita pratica. Egli, perciò, ricupera, a scapito di un indifferentismo e riduttismo della vita laicale e non solo, sia a livello teorico che pastorale, una fondamentale unità della vita cristiana, basata sull’amore di Cristo Gesù all’uomo[24].

Alfonso elabora un concetto di vita morale e pastorale per tutti, ponendo come principio la chiamata universale alla santità, non quella che era riservata solo a pochi, ma quella proposta ad ogni cristiano. Un’affermazione di fondo è che la santità è alla portata di tutti[25].

Se il capitolo V della costituzione dommatica Lumen gentium sulla “universale vocazione alla santità nella Chiesa”, promulgata dal Concilio Vaticano II, è apparso a molti una vera e propria novità, per cui ancora stentano a crederci, quanto più dovette sorprendere la presa di posizione di S.Alfonso nel Settecento, quando s’innalzava uno steccato tra le classi sociali, e c’era una netta separazione tra clero e laici, tra religiosi e secolari? Non si cade allora in un luogo comune se si afferma che S.Alfonso è stato un precursore dei tempi nuovi[26].

La chiamata universale alla santità è per Alfonso de Liguori un dovere – quasi obbligo – di ogni battezzato: Iddio vuol tutti santi, ed ognuno nello stato suo, il religioso da religioso, il secolare da secolare, il sacerdote da sacerdote, il maritato da maritato, il mercadante da mercadante, il soldato da soldato, e così parlando d’ogni altro stato[27].

[1] B.HAERING, S.Alfonso de Liguori avvocato della coscienza, in C.SS.R. Communicationes, n.53, agosto 1987, 15-16.

[2] O.GREGORIO, G.CACCIATORE, D.CAPONE (a cura di), Introduzione Generale alle Opere Ascetiche, op.cit., 235.

[3] LETTERE, III, 196.

[4] A.SALVINI, S.Alfonso de’ Liguori, Alba 1940, 242.

[5] T.REY-MERMET, 752.

[6] PIO XII, Lettera Autografa, op.cit., 247.

[7] C.KEUSCH, La dottrina spirituale di Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, op.cit., 186-187; J.A.DES ROTOURS, S.Alfonso De’ Liguori (1696-1787), op.cit., 173-175.

[8] PRATICA, 122-123.

[9] Cfr. B.HAERING, Chiamati alla santità, Alba 1986, 27.

[10] Cfr. H.U.VON BALTHASAR, La verità è sinfonica, Milano 19913.

[11] D.CAPONE, La “Theologia Moralis” di S.Alfonso. Prudenzialità nella scienza casistica per la prudenza nella coscienza, in “Studia Moralia” 25 (1987), 73.

[12] PRATICA, 25.

[13] Ibidem, 38.

[14] B.HAERING, S.Alfonso de Liguori avvocato della coscienza, op.cit., n. 53, 16.

[15] PRATICA, 40-221.

[16] Ibidem, 2.

[17] GIOVANNI PAOLO II, Lettera enciclica “Veritatis Splendor” (6 agosto 1993), Città del Vaticano 1993, 94; PRATICA, 66.

[18] BERRUTI, 124.

[19] S.AUGUSTINUS, In Epist. Ioannis ad Parthos, tract. 7, n. 8, in PL 35, 35-2033; PRATICA, n.3, 1.

[20] PRATICA, 36.

[21] S.FRANCOIS DE SALES, Introduction à la vie dévote, 1ére partie, ch. 1; PRATICA, n.2, 1.

[22] G.VELOCCI, Introduzione, in S.ALFONSO M. DE LIGUORI, Del Gran Mezzo della Preghiera, 34.

[23] D.CAPONE, S.Alfonso maestro di morale, in “Incontro” 3 (1987), 30.

[24] Cfr. C.HOERGEL, La teologia morale-spirituale di Sant’Alfonso, in L.ALVAREZ VERDES, S.MAJORANO (a cura di), Morale e redenzione, Roma 1983, 217-222.

[25] S.RAPONI, S.Alfonso M. de Liguori Maestro di vita cristiana, in E.ANCILLI (a cura di), Le grandi scuole della spiritualità cristiana, Roma 1984, 630.

[26] G.VELOCCI, Introduzione, in S.ALFONSO M. DE LIGUORI, Del Gran Mezzo della Preghiera, Roma 1984, 34.

[27] PRATICA, 79.